16岁少年沙漠探险身亡:为了留学加分!死前经历让人窒息

时间:2023-08-13人气:作者:未知

一场看起来可以增加留学文书“含金量”的研学旅行,名头响亮但操作粗疏的主办方,站在信息鸿沟一侧的家长,倒在沙地上的沉默男孩。

记者|魏倩 陈银霞

编辑|王珊

母子

东经104度56.6098,北纬38度26.9641。这是李妍永远不会忘记的一组坐标。它位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗腾格里沙漠腹地,是一组沙梁与沙坡间的平缓带,四下无人,唯见黄沙。2021年7月29日正午,李妍16岁的儿子郑博中暑后曾独自在这里躺了半个小时。

那年夏天,郑博参加了中国探险协会(下称“中探协”)主办的名为“激越黄沙”的“青少年探险科考训练营”。7月29日是他们一行8名少年从北京出发,进入腾格里沙漠的第三天。按照原定计划,他们这天要在沙漠中行进12〜15公里。当天正午,走了将近3小时的郑博在离中午扎营地还有两三百米的沙丘上第一次喊出“救命”,下午2点左右,他在被送往医院的路上停止了呼吸。事后,宁夏法庭科学司法鉴定中心出具的法医病理司法鉴定意见书指出,郑博的尸体表现符合中暑后急性循环呼吸功能衰竭,那躺在沙地上的半个小时是死亡的重要原因。

插图|蒋源

2023年3月22日,李妍状告中国探险协会及涉事领队的案件在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗人民法院开庭审理。本案起初以涉嫌重大责任事故罪立案,但经过公安机关结合尸检报告重新调查半年后,阿拉善左旗人民检察院以二人涉嫌过失致人死亡罪向法院提起了公诉。一审结束10天后,我在北京昌平区的一个小公园里见到失去儿子已近两年的李妍。一见面,她就提起这两年中探协的“无法理解”的表现:“他们一直躲着我,有一位领队直到开庭时才第一次见到。他们从来没有向我道过歉。”

给儿子“讨个公道”的念头支撑着李妍度过了最绝望的日子。她是个圆脸、留中长发的女人,因为常年做销售,语速、步速都比常人稍快,看起来干脆利落。直到我们在一张长椅上坐下,聊起儿子郑博,她说话才慢下来。此时信息逐渐重现,她好像兀自在记忆的宫殿里徘徊。阳光刺眼,她开始流泪,换了一个背阴的角落还是不行。那天上午,她用掉了三包纸巾。

郑博是这个单亲妈妈唯一的孩子。“天天(郑博的小名)从小就特别贴心,两岁的时候他在我身边看动画片,见我困了,他就找来各种小毯子把我盖得严严实实,说‘怕妈妈冷’;我们母子俩每天都要拥抱,互相说‘我爱你’,我想让他感受到爱。”李妍说,儿子是个慢性子,不太爱说话,生性善良,小事从不跟人计较。上小学时有一次在班里被女生把胳膊掐青了,家里人要去理论,他反倒劝说:“妈妈,她打我我已经疼了,我打回去我也不会不疼,就没必要了。”

也正因为这样,当从学校留学服务中心老师口中听说“激越黄沙”项目时,李妍才有点动心。2021年,16岁的郑博在北京康福外国语学校读高一。这是一所全日制民办高中,学制3〜4年,入学者都是准备出国留学的孩子。初三那年,因为户口限制不能继续在公立学校就读,全家人想送郑博出国读高中,被拒签几次后,他们入读了这所国际学校,准备以后出国读大学。

2021年5月,中探协在学校开了一场宣讲会,会长韩勃向学生们介绍了他们即将在暑假进行的四次“青少年探险科考训练营”,活动分海洋、沙漠、高原、古迹四组,由专业人员带领,能帮助青少年“强壮其体魄,淬炼其品质,涵养其内心”。这么多年被姥姥姥爷和妈妈围着长大,李妍担心儿子出国后经受不住独立生活的考验,希望他参加。开始报名时郑博想去“高原组”,但因为人数不足,当他们被询问是否愿意合并到“沙漠组”时,李妍虽然觉得沙漠徒步又苦又累,但一想到“男孩子嘛,应该锻炼一下”,终于决定报名。

一向听话的郑博接受了母亲的建议。倒是说服郑博的姥姥花了些时间,老人心疼孩子,也担心沙漠有危险。李妍拿出主办方发来的文件,指着上面“中国探险协会”的字样给老人看,是“国字头”的组织,不会有问题。何况,这次活动的费用为2.25万元,远超常规旅行标准,组织者在家长群里保证:“我们这次活动的规格相当高,保障很足,恨不得教练比学员还多。”

顺利成行。25日在机场分别,儿子给李妍发来一张附有“想你了”留言的自拍,26日抵达沙漠前,又和她聊起一直想买的游戏机。受信号所限,孩子们一旦进入沙漠就不能与父母电话联系,当天晚上,李妍和家长们在微信群里收到了摄影师上传的活动照片。“我们都在猜哪个是自己家的孩子,我还根据体形看哪个是我家的‘小胖子’。看照片,沙漠里好美。”

一切看起来都很正常,直到29日下午2点,刚刚和朋友吃完午饭的李妍突然接到一通陌生的来电,说“孩子没有了”。“我说不可能,怎么会参加一个活动,我孩子就没有了?!”李妍跌坐在地上。匆匆乘飞机赶到阿拉善盟,她见到的是儿子的尸体。

沙漠

在蒙古语里,“腾格里”的意思是“天”,意为沙漠“像天一样浩渺无际”。它东至贺兰山,南越长城,西至雅布赖山,总面积3.67万平方公里,是中国的第四大沙漠。那里交错分布着沙丘、湖泊盆地、山地及平地,其中沙丘占70%以上,占比最多的弯月形沙丘链高10〜30米,有的甚至接近100米。

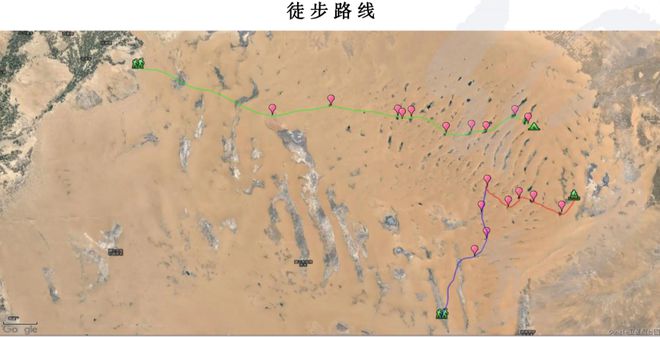

项目宣传材料上展示的徒步路线

进入沙漠后,何笙真正理解了这句“像天一样浩渺无际”的意思。他是郑博的队友和同班同学,同行的8个少年里,他俩关系最好。队伍在7月26日飞抵银川,培训和采买物品后,他们于第二天抵达腾格里沙漠。那天,何笙第一次见到沙漠里的星空,感受到沙漠傍晚的舒爽凉风,也第一次知道可以用沙子代替水来洗碗,第一次学会自己扎帐篷。

但新奇感从第二天起逐渐消失。全队共13人,两位领队卡好一头一尾,与8位队员共同行进,司机则驾车载着一位科学家和一位摄影师提前在营地等候。7月28日早上天还没亮,他们吃了自制的咸菜和稀饭后就出发了,一直走到将近上午11点才抵达营地。所有队友都身穿全套“探路者”装备,阳帽遮脸,脖子上围着遮阳围巾,穿登山靴,双手各持一柄登山杖,整队排成一列,沿着沙脊行走。每个队员身上都背着10〜15斤重量不等的登山包,分装了帐篷、服装、水和食物。

何笙分到的是4个小型煤气罐、十几盒午餐肉罐头和帐篷零件。途中触目所及只有无尽黄沙,几乎看不到植物。沙地又松又软,走一步退半步,每步都要比平常花费三倍的时间和力气。上午气温缓慢攀升,汗水浸湿了围巾,让人喘不过气。何笙在队列里的位置越来越靠后,累得顾不上再听领队讲些沙漠地貌的知识,也不再有心思摘小浆果。

除了体力的飞速耗散,他们还要应对沙漠的独特个性。何笙记得,7月28日中午接近营地时,他为了取包底的东西和前面的同学拉开了距离,等他意识到要往前赶,虽然一直觉得他们就在自己前面一两百米远,但还是花了快10分钟才真正赶上。沙丘顶上的黄沙松软,一脚踩下去鞋就陷进四五厘米,何笙跌跌撞撞,突然感觉到“在这里,人对距离的判断和平地完全不同”。

队员们体力不一,队伍被拉得很长,从直线行进慢慢变成三两同行。虽然领队也会让大家停下来休息,但仍然有同学跟不上队伍。事后何笙回想,这一切对郑博来说一定更加艰难。出发前见郑博也参加活动,何笙多少有点意外。郑博身高一米七,体重70公斤左右,在学校里并不热衷运动。比起激烈的“三大球”,他更喜欢尝试考验手眼配合的“剑术”。夏天也总是见他把校服衣裤卷起扇风,露出胖胖的胳膊。沙漠长队里,郑博常常和那位负责收队的领队一起走在最后。第一天晚上时,他还在帐篷里有些兴奋地问:“你们到底怎么能走那么快的?”第二天,他已经顾不上和旁边抓沙甲的同学们讲话,早早躺下睡了。

自28日中午起,整个行程开始逐渐落后于原定计划,就像一列错过发车时刻的火车,开始时只是一点点错位,最终变成进度的整体延后。因为实在太累,天气又热,当天下午,他们一直在牧民家附近的营地休息到接近5点才出发,也因此直到10点才抵达8点就该到达的扎营地。等疲惫不堪的孩子们把被风刮走的帐篷追回、扎好,自己做饭吃完后躺下,已经接近次日凌晨1点了。

因为疲惫,第三天,也就是7月29日早晨,所有人都睡过了头,起床时已接近8点。何笙记得,行程中一直开朗和气的王姓领队生气了。他是这次两位领队中年龄较小的一位,银川培训会上自我介绍是中探协的探险领队导师、中国登山协会山地户外教练,还是美国国家户外领导学校LNT高阶讲师,拥有古道、雪山等地的丰富探险经历。这天早上,他一边做饭一边批评孩子们“辜负了我对你们的信任”。按照原计划,这一天将是整个行程里路途最远的一天,他们本该凌晨三四点就起床出发,赶在中午太阳直射前进入营地休息,下午继续出发,这样才能在第四天抵达一片湖泊。何笙听说,大家可以在那里打水、游泳,“还有人会给我们准备羊肉,可以吃到烤全羊”。

为了湖泊或是烤全羊,29日上午9点,尽管已远远落后于进度,疲惫的队伍还是迎着正在升起的太阳出发了。这一次,比起前方的热浪,队伍还遭遇了一个新的意外——28日上午,负责收队的那位薛姓领队的登山鞋底掉了,只好和随队科学家、摄影师一起提前坐车到营地等待队伍。于是,从28日下午起,这支由8名16岁少年组成的队伍就只剩一位成年人领队。这对总是拖着沉重的脚步走在队尾的郑博则意味着,大部分时候,他的身后空无一人。

徒步中同行学生拍摄的沙漠(受访者供图)

沙漠研学从业者王德告诉本刊,在带领青少年团队时,这种“收队”缺席的情况是绝对不可容忍的。“任何一支队伍,其底线就是身体最弱、最容易走神的那个孩子,他是木桶的短板,所以一定要有收队的领队,其工作核心就是把短板拦住。”王德说,收队讲究眼观六路,这位领队不一定要有非常规的探险经历,关键是体力强,经验要足。根据他的经验,在一些低龄或长队列里,有时甚至需要在队伍两翼再配备两位或更多领队,使整个队列呈“火箭型”,让每一个孩子都能看得见领队。

7月29日这天,郑博看起来是真的累了。他越走越慢,身体往一边倒。何笙提出和他换背包,换完后,对方迟缓地笑了笑,说“好像是轻了一点”。其实在早上,何笙就发现了郑博反应略有些缓慢的问题。他当时拍了郑博一下,几分钟后,郑博才回头问,刚刚是你在拍我吗?事发后和当医生的父亲谈起这件事,何笙才知道,“那时他可能已经有点缺氧了”。

“好像是轻了一点”,这是郑博喊“救命”前对何笙说的最后一句话。

“30分钟”

7月29日,时间接近11点,太阳升到头顶。沙漠里没有一丝风,空气凝结着倒扣在脸上,何笙觉得比8月在北京正午出门时还要热。盖在鼻子上的面罩全是汗,没法呼吸了,只好摘下来随便搭在脖子上。早上出发时太匆忙,他没有给自己的外挂水瓶灌满水,路上省着一口一口地喝,当时已经见了底。何笙从包里摸出离家时带的薄荷含片,慢慢吃了五六片,突然感觉鼻子一痒,温热黏稠的液体滴在围巾上,他流鼻血了。手里没有纸巾,他用手套袖子随便擦了几下,摘下背包准备找水,这时才发现已经完全看不见前面伙伴的背影,眼前只剩脚印和茫茫沙丘。他一边收拾包,一边顺势躺了下来。

“也不是头晕,反正是特别累的那种感觉,心里就比较沉。”说到这里,何笙的声音低了下去。现在想来,那是他此行最累的时刻,躺在沙地上,他身体放空,肩膀和腰背的压力减轻了,被沙子蹭疼的脚也不再难受,太阳直晒,又热又渴,但地上是这么舒服,有一瞬间,他想“要不就在这儿躺着算了”。但猛然心里一动,想到万一同伴最后找不到自己怎么办,于是又爬起来慢慢往前走。

又过了一小时,距离营地只有两三百米,但每个人的体力都接近极限。经过沙丘时,尽管领队一再嘱咐要保持队形,沿着沙脊行走,这样才最省力,可还是有一组同学受不了上面过于松软的沙粒,绕到沙丘下方去了。此时,何笙和一位队友互相搀着走在沙丘上,突然听见一声呼号:“救命!”——这是一声尖锐、怪异又绝望的呼号。声音是从沙丘下方传过来的。何笙赶紧回头,看到队尾那个属于郑博的身影倒下了。

何笙和队友马上向领队方向求救,一边顺着沙丘一侧往下跑,半分钟后才抵达郑博身边。郑博脸色发红,身体前屈,半跪在沙地上,见终于有人来了,嘴里连声说“谢谢”。两个同学见情况不对,开始往他身上浇水,问:“还能坚持吗?”他回答:“不能。”这时领队到了,几个人连拖带拽地把郑博扶起,鼓励他马上就到营地,他才同意一起再往前走。但起伏的沙丘遮住了视野,走了几步,依然看不见营地的影子,郑博再次倒下。这一次,他像一枚炮弹一样滚下去,背包里的大米撒了一地。

接下来发生的事,让何笙后悔至今。他看到领队开始批评郑博“矫情”,让他“爬也要爬到营地”,见他拒绝,就给郑博喝了点藿香正气水,又拿出一瓶水给何笙和队友,让他们先去营地休息。何笙不想走,出发前在银川培训时,领队曾经讲过“在沙漠里应该‘三人成行’”,这样一旦某人遇到危险情况,就可以留一个人照顾他,另一个人去寻求帮助。“但我们那天没有‘三人成行’。”何笙语气沉重,但当时又热又渴,再加上刚才郑博滚落时打翻的是他的背包,他心生埋怨,也觉得朋友不必如此矫情,就有点生气地离开了。走前他对领队说:“那您一定要照顾好他。”

抵达帐篷下的阴凉地,吃过午饭,刚刚的疲惫、焦躁和埋怨慢慢褪去,营地里队员们横七竖八躺成一片,何笙和队友准备休息一会儿再去取背包,但这时他惊讶地发现,领队居然一个人返回了营地。“我当时就慌了,问他郑博怎么样了,他说他在睡觉,还说他刚才把喝的水都吐出来了。”

接下来的事,是李妍的律师赵晶晶综合警方证据还原的。领队返回营地后不久,又和司机一起去看郑博,接着司机发现情况不对,“孩子的脸紫了”,两人才匆匆返回开车,带着郑博离开营地求援。以郑博当时距营地200米,单次步行5分钟计,他至少在平均温度接近50摄氏度的沙地上独自躺了30分钟。

徒步中同行学生拍摄的沙漠(受访者供图)

一位腾格里沙漠当地的旅游地接告诉本刊,中暑后躺在沙地上是一种相当致命的行为。他说沙漠里一般有一二级风,正常行走时反而比待在一个地方更舒服,也更容易散热。因此,一般情况下,有经验的当地人会将中暑的人立刻转移到阴凉的树荫下或张开多把阳伞创造阴凉,然后脱掉其衣服鞋袜,帮助散热,并且迅速在患者头面部喷水降温,“人的大脑就像发动机,不能过热”。

但事发时,何笙没有看到领队采取以上任何一项急救措施。这也是检方以涉嫌过失致人死亡罪向法院提起公诉的原因。但在法庭上,涉事领队表示自己认为郑博当时并未中暑,判断标准是“孩子还能和人正常交流”。他辩称自己只是按照协会要求工作,把孩子留在原地是为了等待另一位领队交接。

30分钟后,郑博被送到马路边,抬上了救护车。司机开车,领队坐副驾驶,郑博就躺在何笙的腿上,不时发出轻哼。他们从营地出发一路开车到最近的左旗巴彦浩特镇,花了将近40分钟。13点47分,领队终于用何笙的手机拨通了120急救电话;14点13分,他们在一个红绿灯十字路口与救护车会面。但救护车并没有再将郑博带到医院,因为早在半小时前,郑博就已经停止了呼吸。他身体僵直,没有脉搏,还出现了尸斑,医生一见就说:“已经错过最佳的抢救时间了。你们怎么能让孩子躺那么久?”

沙地上孤独的30分钟让李妍心痛。她始终无法放任自己想象儿子最后的时刻。她不敢看宁夏法庭科学司法鉴定中心出具的法医病理司法鉴定意见书里的文字,中暑后的儿子“躯干四肢多处皮肤红斑,以下腹部及双下肢为著,部分表皮卷曲脱落,具有热作用损伤特点。现场情况符合高温环境,长时间接触沙地所致”。

青少年探险

也许一切偏航来得还要更早。

直到事发后,李妍和其他孩子的家长才知道,2021年的这两组“青少年探险科考训练营”是中探协第一次组织针对青少年的探险活动,也是第一次带领青少年进入腾格里沙漠。

探险队伍在腾格里沙漠行走

中国探险协会成立于1993年,是一家在民政部登记的专业性社会团体。一位曾在协会视频部门工作的员工向本刊介绍,2019年之前,协会的主要业务“偏专业”,比如云南滇池“二战”军机打捞、乌尔古力山日军要塞遗迹勘查等。2019年协会换届后,新团队决心向户外市场,尤其是青少年户外市场靠拢。在换届大会上,新任主席韩勃提到“中国目前已有10万多家与探险产业相关的企业,形成数千亿产值的规模”,也是在这次会议上,他们决定“大力开展适合青少年的探险项目和‘逆商’培训计划,让探险文化走进课堂,提升孩子们的心理素质和生存能力”。

他们看中的是彼时正在兴起的青少年研学市场。2016年,教育部等11部门明确将研学正式纳入日常教育教学计划,因为冬夏令营、海外游学、营地教育、综合实践活动等都被视为研学活动,2019年其市场规模比五年前翻了三倍,各类旅行社、教育培训和留学中介机构、户外活动俱乐部纷纷入场,都想从中切出一块蛋糕。

在这个不断摊开的蛋糕上,中探协也做了不少铺垫。2019年12月,协会联合中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心向全国发起“全国青少年户外探险日”,并开始在北京市区和周边组织小型登山和徒步活动。但“户外探险日”刚发布就遇上新冠疫情,协会的活动只好暂时搁置,直到2021年终于得以首次举办,就是这次探险科考营。

4月,本刊联系了当时参加活动的科学家、北京生态文明工程院生态人类学研究室主任王方辰。他是一位年近七旬的野外科学考察者,以神农架野人科考项目成名,也是中探协的理事之一,此次被协会邀请给队员讲解沙漠生态知识。

王方辰对沙漠一点都不陌生。2003年,为了研究博斯腾湖周边的植被情况,他第一次徒步腾格里沙漠,他们穿着军大衣、解放鞋,条件至为艰苦。2019年,他还参加了中探协组织的5天4晚塔克拉玛干沙漠探险。比起“严酷”的塔克拉玛干沙漠,王方辰感觉,腾格里沙漠“是温柔的”——海拔低,坡度小,还有水坑、植被,是一种非常简单的沙漠类型,适合入门级徒步和探查。“根本算不上什么‘ 探险 ’,因为没有危险,没有强度,适合慢慢溜达。”尤其当他到银川见到两位领队,听到其中一人还有珠峰探险的经历后,王方辰觉得这样简单的活动用这么高的配置是“杀鸡用牛刀”了。

在沙漠里徒步,需要跟从领队沿着沙脊行进(图为2021年7月11日拍摄的内蒙古阿拉善腾格里沙漠中的徒步队伍)(张铮 摄 / 视觉中国 供图)

但在王德眼中,带尚未成年的孩子进入腾格里沙漠并没有这么简单。他是一位户外爱好者,2015年辞掉正式工作,带领团队开始了涉及雨林、沙漠、极地等多种环境的研学项目创业,是最早开展沙漠亲子研学活动的组织者之一。他告诉我们,沙漠有自己的脾气和时间属性。腾格里沙漠的旅行旺季是每年5月到10月。7、8月的沙漠太炽热,正午气温能达到四五十摄氏度,有经验的领队往往会带队在凌晨3〜4点启程,8点半之前返回帐篷,下午5点后再继续活动。走沙漠时,青少年的心理和成人也存在差异。青少年有高估自身能力的倾向,很难准确判断个体极限,容易体力透支。沙漠中最常见的疾病是中暑、腹泻、风沙迷眼。

做沙漠行的前三年,王德他们带队时会请北京三甲医院的医生同行,后来流程熟悉了,才开始聘请当地医生。于是,小到队员如何在途中解手,大到保障车距离队伍多远,他们花了近三年才摸出一套有效标准。但中探协的这次活动中,两位领队的履历里只有野外高级急救资质,学生们没有看到队医,队伍里也没有如宣传的那样配备基本检查设备。

最后,王德和我谈起2015年刚入行时见过的一个案例。那年七八月,有一对未成年姐弟徒步戈壁滩,每天走20公里,户外圈子里到处都在转发视频。有一次,他和一位北京体育大学的教授谈起这件事,问,这样的徒步到底能不能磨练孩子的意志?对方的回答他到现在都还记得:“孩子在每个年龄阶段,在不同的时间、不同的空间、不同的海拔、不同的气候等情况之下,其生理的承受能力差异是非常大的。在不做严格测试的情况下逼迫孩子挑战极限,和所谓的坚毅、意志一点关系都没有。”

未来

何笙依然能想起那节晚自习。那是在2021年5月,学校特意空出两节晚自习,把郑博、何笙所在年级六个班的所有同学都带到礼堂,听了中探协的青少年探险科考训练营讲座。

那天孩子们并不兴奋。临近暑假,他们已经习惯了这类活动宣讲。但对中探协来说,把“探险经历”与“升学帮助”挂钩确实是第一次。在PPT里,他们特别介绍:按照要求完成项目并通过考核的学员,中探协探险家/导师可为你出具用于升学的推荐信;独特的探险科考经历为留学申请文书积累独具亮点的精彩内容,让海外大学招生官记住独一无二的你。

郑博的同学石聪回忆,中探协的项目并不是当年暑期学校里唯一成行的活动,他们班还有至少10位同学参加了一项据称由“中科院教授带领的科研项目”,“说是覆盖数学、物理、生物技术的科研,但大家就是在实验室里逛了两周,有的写了论文,但连作者名都没署”。

2018年秋,郑博入读北京康福外国语学校。李妍每周五去天通苑地铁站接回儿子,周末再开车20公里把他送到香山脚下的校园。在学校里,郑博努力跟上全英文授课的课程安排,忙于各种兴趣活动,李妍则开始从零学习什么是“AP(Advanced Placement,美国大学预修课程)考试”,什么是申请文书,母子间开玩笑也有了新的话题,想去哪个国家?要学什么专业?要不要把妈妈接到国外去生活?⋯⋯郑博喜欢动漫,想学日语,李妍的第一反应是,“学门第二外语对以后申请有用”。

她知道,儿子的成绩一直不算出众。他从小慢性子,到初中二年级才突然“开窍”,一度在班里考到前五名;上高中后,全年级一共六个班,按照成绩分ABC三档,入学后他被分在B班,之后才从B班升级。但到了A班,他的成绩一直在中等偏下水平。石聪回忆,高一的那次AP考试前,郑博情绪低落,担心自己考不好再回到B班。他俩的几次谈心,都和考试成绩起伏相关。高一下半学期,他俩组了个学习小组,郑博的成绩进步了十几名,一见面就兴奋地喊石聪“师父”。

李妍给儿子宽心,如果来不及三年拿到成绩,多读一年也没关系。不过,如果还打算申请更好的学校,他们就必须在高二再次分班之前把“经历攒够”,之后专心准备考试。李妍理解的所谓“经历”,就是可以写进申请文书里的“会让学校觉得你很特别”的内容。

那次宣讲会后,李妍接到学校留学指导中心吴建强老师的电话,对方向她推荐了“激越黄沙”。“他说这个活动特别好,对孩子的探险精神有帮助,老外肯定特别喜欢这种经历!”李妍记得,学期末家委会请老师们聚餐,席间吴老师又一次向家长推介了这个活动,说它“含金量高”。

《你好,旧时光》剧照

2023年4月,欧美高校申请季结束,和郑博一起入学的孩子们陆续拿到了录取通知书。石聪没有参加过这类背景的提升项目,他在自己的文书里写了小时候打冰球和参加辩论比赛的经历。何笙则是唯一把沙漠之旅写进自述里的人。两年来,他一直在想自己当时还能做点什么,“即使救不回他,也能尽量去弥补”。去年“十一”假期,他接受了专门的急救培训,拿到了美国心脏学会颁发的急救证书。他想做一名医生。

李妍说,那也是她曾经想象过的儿子的样子。因为儿子性格稳重,李妍想让他当医生,后来听说“学医在中国都那么难考,你一个外国人在人家的国家想都别想”,才放弃了这个念头。郑博喜欢主机游戏,和母亲提出以后做游戏设计,虽然不懂那是做什么的,李妍还是同意了。

坐在公园长椅上,李妍的双眼红红的,目视前方,陷入自己曾经的设想中。过去的拒签经历让他们不再想去美国,欧洲学费又贵,她曾想到让儿子去加拿大:“人家跟我说,清华北大够牛的吧,多伦多大学在国际上的排名比它们还要靠前呢!我想我也不懂排名,就觉得加拿大也挺好,我儿子胖,喜欢凉快的地方⋯⋯”

最新文章

数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“

(2)人喜欢2024-10-07

数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,

(2)人喜欢2024-10-07

数学信息是指从题干的叙述中挖掘出的和解答本数学题有关的信息,数学题是透过抽象化和逻辑推理的使用,由计数,计算,量度和对物体形状及运

(1)人喜欢2024-10-07

数学中的0不是任何数的倍数,一个整数能够被另一个整数整除,这个整数就是另一整数的倍数。同样的,一个数除以另一数所得的商。如a/b=c,就

(4)人喜欢2024-10-07